諸葛孔明とはどんな人なのか。

このページでは、中国三国時代の蜀の軍師として名高い諸葛孔明の生涯と功績について詳しく紹介します。

彼の知恵と策略は、蜀の国力を大いに高め、多くの戦いを勝ち抜く原動力となりました。

劉備に仕えた孔明は、内政と軍事の両面で重要な役割を果たし、特に「三顧の礼」や「赤壁の戦い」などの逸話で知られています。

この記事を通じて、諸葛孔明がどんな人であり、どのような功績を残したのかを理解していただければ幸いです。

- 諸葛孔明の生涯と主要な功績

- 諸葛孔明が用いた代表的な戦術とその具体例

- 諸葛孔明の内政手腕や改革の内容

- 諸葛孔明の逸話や名言から彼の人間性や知恵を学べる

諸葛孔明とはどんな人?その生涯と功績

●諸葛孔明の戦術一覧

●三顧の礼をわかりやすく

●八卦の陣

●諸葛孔明の死因

●諸葛孔明の逸話

諸葛孔明は何をした人か

諸葛孔明(しょかつこうめい)は、中国三国時代の蜀(しょく)という国の軍師として有名な人物です。

彼は劉備(りゅうび)という将軍に仕え、その知恵と策略で多くの戦いを勝ち抜きました。

具体的には、劉備が蜀の皇帝となるのを助け、国の内政や軍事の両方で大きな役割を果たしたのです。

まず、諸葛孔明の最も有名なエピソードの一つが「三顧の礼」です。

劉備が三度も孔明の元を訪れ、自分の軍師になってほしいとお願いしたことから、その誠意に感動した孔明は劉備に仕えることを決意しました。

このことから、孔明の人徳と劉備の誠意が強調されています。

次に、孔明は数々の戦術や策略を用いて、蜀の国を守り、拡大するために尽力しました。

彼の戦略的な判断は、蜀の国力を大いに高めました。

例えば、「赤壁の戦い」では、敵である曹操(そうそう)の大軍を巧みな火計で打ち破り、蜀の軍勢を守りました。

また、孔明は内政にも力を入れ、民衆の生活を安定させるための政策を多く実施しました。

農業の発展や税制の改革など、彼の施策は蜀の繁栄に寄与しました。

以上のように、諸葛孔明はその知恵と策略で蜀の国を支えた重要な人物です。

彼の功績は今でも多くの人々に語り継がれています。

諸葛孔明の戦術一覧

諸葛孔明の戦術は非常に多彩で、彼の知恵と策略がいかに優れていたかを示しています。

以下に代表的な戦術を詳しく説明します。

- 空城計(くうじょうけい)

- 戦いの名称:五丈原の戦い

- 年号:234年

- 説明:城が無防備であるかのように見せかけ、敵を警戒させて撤退させる戦術。

- 具体例:孔明が城門を開け放ち、自ら城門の上で琴を弾いて見せた際、敵軍は罠を疑い攻撃を中止して退却しました。この戦術は、敵の心理を巧みに利用したもので、少数の兵力でも敵の大軍を退けることができました。

- 八卦の陣(はっけのじん)

- 戦いの名称:陣形は主に北伐で使用

- 年号:227年~234年の北伐の各戦い

- 説明:八つの異なる陣形を組み合わせて、敵を混乱させる戦術。

- 具体例:孔明はこの陣形を用いて、敵の攻撃をかわしながら反撃の機会を伺いました。各陣形が互いに補完し合い、全体として強力な防御力を発揮するため、敵の進行を封じ込めることができました。

- 草船借箭(そうせんしゃくせん)

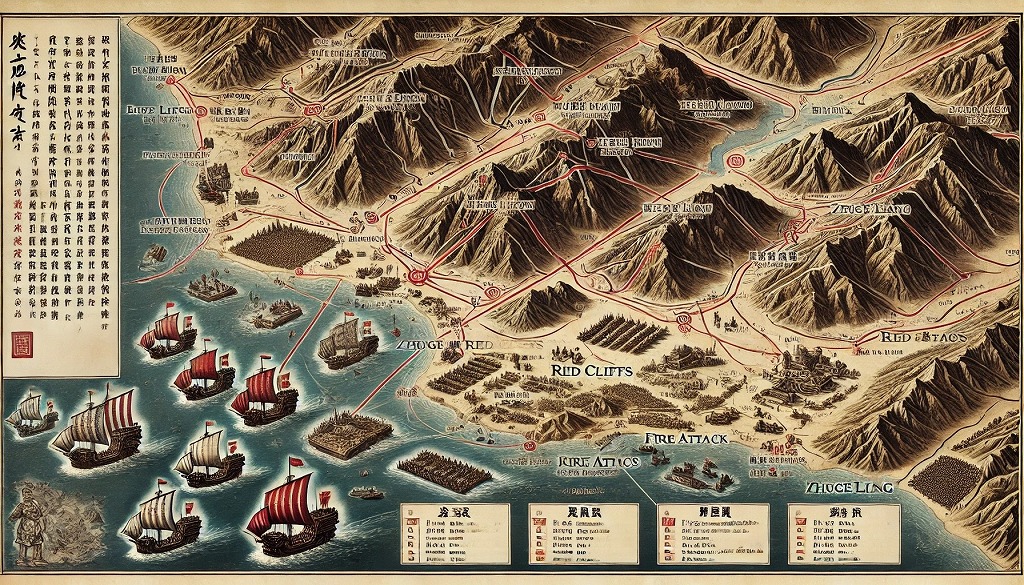

- 戦いの名称:赤壁の戦い

- 年号:208年

- 説明:草で作った船を利用して敵の矢を借り、自軍の矢を補充する戦術。

- 具体例:孔明は濃霧の夜に草で作った無人の船を敵陣に接近させました。敵はこれを見て大量の矢を放ちましたが、孔明はその矢を回収し、自軍の矢として利用しました。

- 火計(かけい)

- 戦いの名称:赤壁の戦い

- 年号:208年

- 説明:火を使って敵を攻撃する戦術。

- 具体例:赤壁の戦いで、孔明は東南の風を利用して火計を仕掛け、曹操の大軍を炎で包囲し、壊滅的な打撃を与えました。自然の力を利用する巧妙な戦術です。

- 連環計(れんかんけい)

- 戦いの名称:赤壁の戦い

- 年号:208年

- 説明:敵の内部に間者を送り込み、内部から敵を崩壊させる戦術。

- 具体例:孔明は敵の内部にスパイを送り込み、偽の情報を流して敵の結束を崩しました。これにより、敵の士気を低下させ、自軍の勝利を導きました。

- 借風計(しゃふうけい)

- 戦いの名称:赤壁の戦い

- 年号:208年

- 説明:天候を利用して有利な状況を作り出す戦術。

- 具体例:赤壁の戦いで、孔明は天文観測を基に風向きを予測し、火計を成功させました。天候を読み切ることで、戦局を大きく変えることができました。

- 木牛流馬(もくぎゅうりゅうば)

- 戦いの名称:北伐

- 年号:227年~234年

- 説明:補給物資の輸送を効率化するための戦術。

- 具体例:孔明は木製の牛や馬の形をした運搬具を考案し、物資の供給を安定させました。これにより、遠征中の兵站を効率的に管理することができました。

- 策士計(さくしけい)

- 戦いの名称:北伐で随時使用

- 年号:227年~234年

- 説明:策士や参謀を使って敵の計略を見抜き、対抗策を立てる戦術。

- 具体例:孔明は常に敵の動きを予測し、先手を打つことで敵の策略を無効化しました。策士を活用し、情報戦でも優位に立ちました。

- 心理戦(しんりせん)

- 戦いの名称:五丈原の戦い

- 年号:234年

- 説明:敵の心理を利用して戦意を喪失させる戦術。

- 具体例:孔明は敵の心理状態を読み取り、適切なタイミングで戦術を仕掛けることで、敵の戦意を喪失させました。空城計もこの一例です。

- 兵糧攻め(ひょうろうぜめ)

- 戦いの名称:陣形戦などで使用

- 年号:227年~234年の北伐の各戦い

- 説明:敵の食糧供給を断ち、敵軍を弱体化させる戦術。

- 具体例:孔明は敵の補給路を遮断し、食糧不足に陥らせることで、敵軍の士気と戦闘能力を低下させました。

これらの戦術は、諸葛孔明の卓越した知恵と策略を象徴するものであり、彼がいかに優れた軍師であったかを物語っています。

三顧の礼をわかりやすく

「三顧の礼(さんこのれい)」とは、劉備(りゅうび)という将軍が諸葛孔明(しょかつこうめい)を軍師として迎えるために三度も訪問したエピソードのことです。

この話は、劉備の誠意と孔明の人徳を象徴しています。

まず、劉備は当時、力を強めるために有能な軍師を探していました。

そこで、諸葛孔明の名声を聞きつけ、彼に助けを求めることを決意します。

しかし、孔明はすぐには劉備の元に行きませんでした。

これにより、劉備は自ら孔明の家を訪れることになりました。

初めての訪問時、孔明は留守でした。

劉備は失望せず、再び訪問しますが、またしても会うことができませんでした。

諦めず、三度目の訪問を行うと、ようやく孔明は劉備と会うことを決意しました。

この三度の訪問が「三顧の礼」として知られています。

このエピソードは、劉備の誠意と忍耐、そして孔明の高い評価と尊敬を示しています。

劉備の真摯な態度に感動した孔明は、劉備の軍師となり、共に多くの戦いを勝ち抜いていくことになります。

この話は、誠意と信頼の大切さを教えてくれる重要な逸話です。

八卦の陣

「八卦の陣(はっけのじん)」とは、諸葛孔明が考案したとされる戦術の一つです。

この戦術は、八つの異なる陣形を組み合わせて敵を混乱させることを目的としています。

八卦とは、中国古代の占いで使われる八つの象徴のことで、これを戦術に応用したものです。

まず、八卦の陣は、八つの陣形が互いに連携し合うことで、敵の攻撃を巧みにかわす仕組みになっています。

例えば、ある陣形が攻撃を受けた場合、その陣形が崩れることなく他の陣形と連携して敵を包囲することができます。

このように、各陣形が互いに補完し合うため、全体として強力な防御力を発揮します。

また、八卦の陣は、敵の進行方向を予測してその動きを封じることも可能です。

敵がどの方向から攻撃してきても、柔軟に対応できるように設計されているため、敵は進むべき道を見失い、混乱に陥ります。

このため、敵の大軍を少人数で効果的に抑えることができます。

さらに、八卦の陣は、心理戦の要素も含んでいます。

複雑な陣形を見た敵は、その巧妙さに恐れを抱き、戦意を喪失することもあります。

諸葛孔明はこの戦術を巧みに使い、多くの戦いで勝利を収めました。

このように、八卦の陣は、単なる軍事戦略に留まらず、心理戦や敵の動きを予測する力も含んだ高度な戦術です。

諸葛孔明の知恵と策略がいかに優れていたかを示す一例と言えるでしょう。

諸葛孔明の死因

諸葛孔明(しょかつこうめい)は、蜀(しょく)の軍師として数多くの戦いを指揮し、国家の発展に貢献しました。

しかし、彼の死因については多くの人々が興味を持っていますが、彼の死因は戦いの中での過労とされることが一般的です。

まず、諸葛孔明は晩年に五丈原(ごじょうげん)の戦いに参加していました。

この戦いは、蜀と魏(ぎ)の間で繰り広げられた激しい戦闘でした。

孔明はこの戦いで軍の指揮を執り、自らの知恵を駆使して戦局を有利に進めていましたが、戦況が長引くにつれ、彼の体力と気力は次第に衰えていきました。

さらに、孔明は自身の健康状態を顧みずに昼夜を問わず軍務に専念していました。

彼の体調は次第に悪化し、ついには過労による病に倒れることとなりました。

当時の医療技術では、孔明の体調を回復させることは難しく、そのまま病床に伏してしまったのです。

結局、五丈原での戦いの最中に、孔明は息を引き取りました。

彼の死は蜀にとって大きな損失であり、彼の死後、蜀の軍勢は次第に劣勢に立たされることとなります。

諸葛孔明の死因は過労と病気によるものであり、彼の晩年の献身と努力がいかに過酷であったかを物語っています。

諸葛孔明の逸話

諸葛孔明(しょかつこうめい)には数多くの逸話が伝えられており、彼の知恵、策略、人間性を示すものとして広く知られています。

以下に、いくつかの代表的な逸話を詳しく紹介します。

草船借箭(そうせんしゃくせん)

この逸話は、孔明が敵の矢を借りて自軍の矢を補充した話です。

赤壁の戦いの前、孔明は周瑜(しゅうゆ)から「十日以内に十万本の矢を用意せよ」と無理難題を押し付けられました。

孔明はそれを承諾し、濃霧の夜に草で作った船を川に浮かべ、敵陣に接近させました。

敵はこれを見て矢を大量に放ちましたが、実は無人の船だったため、孔明は大量の矢を手に入れることに成功しました。

空城計(くうじょうけい)

城が無防備であるかのように見せかけて、敵を警戒させて撤退させる戦術です。

ある時、孔明は少数の兵しかいない状況で城を守る必要がありました。

彼は城門を開け放ち、自ら城門の上で琴を弾いて見せました。

敵軍はこれを見て罠を疑い、攻撃を中止して撤退しました。

孔明の冷静な判断と心理戦の巧みさを示す逸話です。

出師表(しゅっしひょう)

孔明が劉備の後継者である劉禅(りゅうぜん)に対して書いた忠誠の表明です。

劉備が亡くなった後、孔明は北伐に出る際に、劉禅に向けて忠誠と尽力を誓う「出師表」を書きました。

これは、国家のために全力を尽くすという彼の決意を示したものであり、彼の忠誠心と責任感を表しています。

三顧の礼(さんこのれい)

劉備が孔明を三度訪問して自軍の軍師に迎え入れた話です。

劉備は孔明の評判を聞き、彼を軍師として迎え入れたいと考えました。

劉備は孔明の家を三度訪れましたが、最初の二度は会えませんでした。

しかし、三度目の訪問でようやく孔明と会うことができ、孔明は劉備に仕えることを決意しました。

この話は劉備の誠意と孔明の人徳を象徴しています。

涙の交渉

敵将の家族に対して優しく接することで、敵を味方につけた話です。

ある戦いで、孔明は敵将の妻子を捕虜にしましたが、彼らに対して非常に優しく接し、自由を与えました。

感動した敵将は孔明に降伏し、蜀に協力することを誓いました。この逸話は孔明の人徳と交渉術の巧みさを示しています。

木牛流馬(もくぎゅうりゅうば)

補給物資の輸送を効率化するための装置を発明した話です。

北伐の際、孔明は木製の牛や馬の形をした運搬具を考案しました。

これにより、山道でも効率的に物資を運ぶことができ、遠征中の兵站を安定させました。

この発明は孔明の工夫と創意工夫の一例です。

涙の誓い

孔明が主君に対して涙ながらに忠誠を誓った話です。

劉備が亡くなる前、孔明は彼の前で涙を流しながら忠誠を誓いました。

彼は劉備の遺志を継ぎ、劉備の跡継ぎの劉禅を全力で支えることを約束しました。

この誓いは孔明の深い忠誠心と責任感を表しています。

諸葛孔明とはどんな人?歴史に残る名将の真実

●諸葛孔明の学問と知識

●諸葛孔明の残した名言

●諸葛孔明の内政手腕

諸葛孔明の生い立ち

諸葛孔明(しょかつこうめい)は、中国の後漢時代末期に生まれた人物です。

彼の本名は諸葛亮(しょかつりょう)ですが、孔明という字(あざな)で広く知られています。

孔明は181年、現在の山東省臨沂市に生まれました。

彼の家族は、名門の出であり、父親は諸葛珪(しょかつけい)という官僚でした。

しかし、孔明が幼い頃に父親が亡くなり、彼と兄弟は叔父の諸葛玄(しょかつげん)に育てられることになりました。

このような環境で、孔明は幼少期から学問に励むことになります。

孔明が成長すると、叔父と共に荊州(けいしゅう)に移り住みました。

荊州は当時、文化や政治の中心地の一つであり、ここで彼は多くの知識人や学者と交流する機会を得ました。

この経験が彼の知識や見識を深める重要な要素となります。

孔明は青年期に、自らを「臥竜(がりょう)」と称し、あまり表舞台に立つことなく学問と農業に励んでいました。

しかし、その知識と才能は広く知られるようになり、やがて劉備(りゅうび)が彼を三度も訪ねる「三顧の礼」を経て、劉備の軍師として仕えることになります。

以上のように、諸葛孔明の生い立ちは、彼の知恵と才能が磨かれる過程を物語っています。

彼の幼少期から青年期にかけての経験が、後の偉大な軍師としての活躍に繋がっていったのです。

諸葛孔明の学問と知識

諸葛孔明(しょかつこうめい)は、その優れた学問と広範な知識で知られています。

彼の学問の深さと知識の広さは、多くの戦略や政策に活かされました。

ここでは、孔明がどのようにしてその知識を身につけたのかについて説明します。

まず、孔明は幼少期から優れた教育を受けて育ちました。

父親や叔父からの影響を受け、孔明は古典文学や歴史書を熱心に学びました。

特に『春秋』や『史記』といった歴史書を深く研究し、過去の出来事から多くの教訓を学び取りました。

次に、孔明は自然科学や天文学にも興味を持ち、その知識を深めました。

彼は星の動きを観察し、それを戦略に活かす術を身につけました。

例えば、天候や季節の変化を予測し、それを軍事作戦に反映させることで、戦いを有利に進めることなどです。

さらに、孔明は戦術や兵法にも精通していました。

彼は古今東西の兵法書を研究し、その中から効果的な戦術を選び出し、自軍の戦略に組み込みました。

彼の代表的な戦術には「八卦の陣」や「空城計」などがあります。

また、孔明は音楽や詩にも造詣が深く、これらの文化的な知識も彼の人格形成に大きく寄与しました。

彼の優れた教養は、単に戦略家としての側面だけでなく、人間としての魅力も高めました。

このように、諸葛孔明の学問と知識は非常に多岐にわたり、それらが彼の軍師としての成功を支える基盤となりました。

諸葛孔明の残した名言

諸葛孔明(しょかつこうめい)は、その知恵と人格から多くの名言を残しています。

以下に、彼の代表的な名言とその背景、意味について詳しく紹介します。

1. 「静以修身、倹以養徳」

- 意味:静かにして身を修め、倹約して徳を養う。

- 背景:孔明はこの言葉で、自己修養の重要性を説いています。

彼は、静かな環境で心を落ち着け、身を修めることが重要であると考えました。

また、倹約を通じて徳を養うことが人間としての成長につながると信じていました。 - 解説:この言葉は、内面的な修養と質素な生活が人格形成に重要であることを教えています。

孔明自身もこの考えを実践し、質素であるがゆえに多くの人々から尊敬されました。

2. 「鞠躬尽瘁、死而後已」

- 意味:身をかがめて尽くし、死して後やむ。

- 背景:これは孔明が国家に対する忠誠心を表現した言葉です。

彼は、国家のために全力を尽くし、そのために命を懸ける覚悟を示しています。 - 解説:この言葉は、自己犠牲と忠誠心を強調しています。

孔明の生涯を通じて、彼はこの信念を貫き、多くの困難に立ち向かいました。

この精神は、現代でも多くの人々に感動を与えています。

3. 「受任于敗軍之際、奉命于危難之間」

- 意味:敗軍の際に任を受け、危難の間に命を奉ず。

- 背景:この言葉は、孔明が劉備に仕える際の覚悟を示したものです。

彼は、困難な状況で任務を引き受け、その中で忠実に使命を果たす決意を持っていました。 - 解説:この言葉は、逆境にあっても責任を果たす勇気と決意を表しています。

孔明のこうした姿勢は、彼が信頼される理由の一つです。

4. 「臥龍鳳雛、得一可安天下」

- 意味:臥龍と鳳雛、一人得れば天下を安んず。

- 背景:これは、孔明と龐統(ほうとう)という二人の才能を指す言葉です。

どちらか一人でも得れば天下を安定させることができるという意味です。 - 解説:この言葉は、孔明と龐統の才能の大きさを示しています。

劉備が孔明を得たことが、蜀の繁栄に大きく寄与したことを表しています。

5. 「士為知己者死」

- 意味:士は己を知る者のために死す。

- 背景:この言葉は、孔明が主君である劉備に対して抱いた忠誠心を示しています。

彼は、自分を理解し信頼してくれる者のために命を懸けることを表明しました。 - 解説:この言葉は、忠義と信頼の大切さを強調しています。

孔明は劉備に対してこの忠誠を誓い、その死後もその意思を継ぎました。

6. 「大丈夫、当以天下為己任」

- 意味:大丈夫たる者、当に天下を己の任と為すべし。

- 背景:この言葉は、孔明が天下国家に対する大きな責任感を持っていたことを示しています。

彼は、自分の使命を国家の安定と発展に置いていました。 - 解説:この言葉は、大きな志を持ち、自分の行動に責任を持つことの重要性を説いています。

孔明はこの理念を生涯貫きました。

諸葛孔明の内政手腕

諸葛孔明(しょかつこうめい)は、その軍事的な才能だけでなく、内政においても卓越した手腕を発揮しました。

彼の内政手腕は、蜀(しょく)の国を安定させ、発展させる上で非常に重要でした。

まず、孔明は農業の発展に力を入れました。

彼は灌漑(かんがい)システムを整備し、水の供給を安定させることで、農業生産量を増加させました。

これにより、食糧の安定供給が可能となり、国の基盤を強固にしました。

次に、孔明は税制改革を行いました。

彼は公平な税制を導入し、農民に過度な負担をかけないように配慮しました。

この改革により、農民の生活は改善され、農業生産がさらに促進されました。

また、税収の安定は、国の財政を支える大きな要因となることになります。

さらに、孔明は法制度の整備にも尽力しました。

彼は法律を明確にし、公平な裁判を行うことで、国民の信頼を得ました。

このように、法と秩序を重視することで、社会の安定を図りました。

また、孔明は人材の登用にも優れていました。

彼は才能ある人材を積極的に登用し、その能力を最大限に活かすことで、国の発展を促しました。

彼の人材育成の方針は、多くの有能な官僚や軍人を生み出しました。

このように、諸葛孔明の内政手腕は、蜀の国を安定させ、発展させるために非常に重要だったと言えます。

諸葛孔明とはどんな人まとめ

記事のポイントをまとめます。

✅劉備に仕え、知恵と策略で多くの戦いを勝ち抜いた

✅劉備が蜀の皇帝となるのを助け、内政と軍事で大きな役割を果たした

✅「三顧の礼」で劉備が三度孔明を訪れ、軍師として迎え入れた

✅赤壁の戦いで曹操の大軍を火計で打ち破った

✅内政にも力を入れ、農業の発展や税制改革を行った

✅孔明の戦術には「空城計」「八卦の陣」「草船借箭」などがある

✅空城計は五丈原の戦いで用いられ、敵を警戒させ撤退させた

✅八卦の陣は北伐で使用され、複数の陣形を組み合わせて敵を混乱させた

✅草船借箭は赤壁の戦いで、敵の矢を借りて自軍の矢を補充した

✅孔明の死因は過労による病とされる

✅孔明の逸話には「草船借箭」「空城計」「三顧の礼」などがある

✅彼の生い立ちは山東省臨沂市で名門の家に生まれたことから始まる

✅学問と知識に優れ、古典文学や天文学にも精通していた

✅内政手腕では灌漑システムの整備や公平な税制の導入を行った